Arte e Follia: il genio che abita l’abisso

di Prof. Pasquale Lettieri

Critico d’arte, Docente universitario

“Non esiste grande genio senza una dose di follia.”

— Seneca

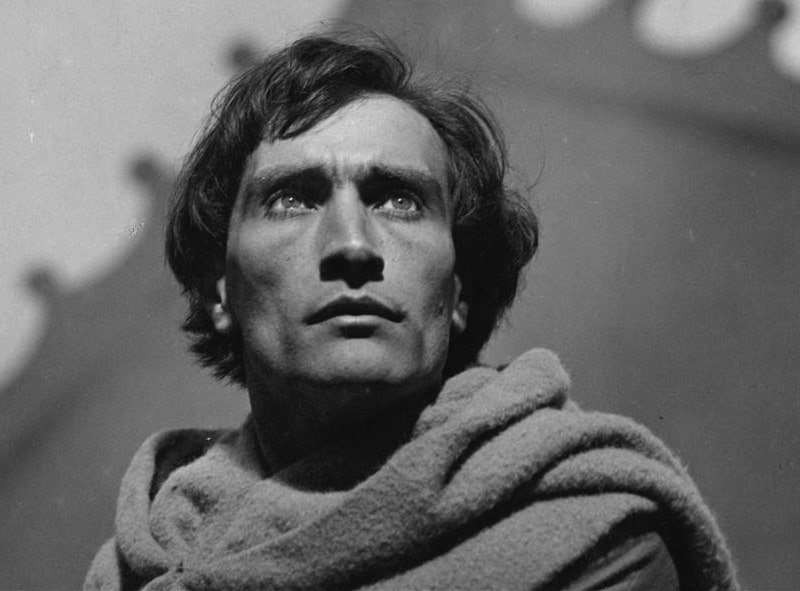

Per secoli l’artista è stato visto come sciamano, intermediario con l’ignoto, figura liminale tra normalità e pazzia. In epoca moderna questa figura si è romanticizzata, assumendo tratti tragici: l’artista-genio è colui che soffre di più, vede di più, e spesso si consuma in un’esistenza borderline.

Nietzsche, lui stesso percorso dalla follia, scrisse: “Si è grandi solo nella misura in cui si è capaci di soffrire.” Ma oggi, in epoca post-psichiatrica, ci si interroga: quanto è reale questo mito? E quanto è invece una narrazione culturale tossica che legittima l’autodistruzione creativa?

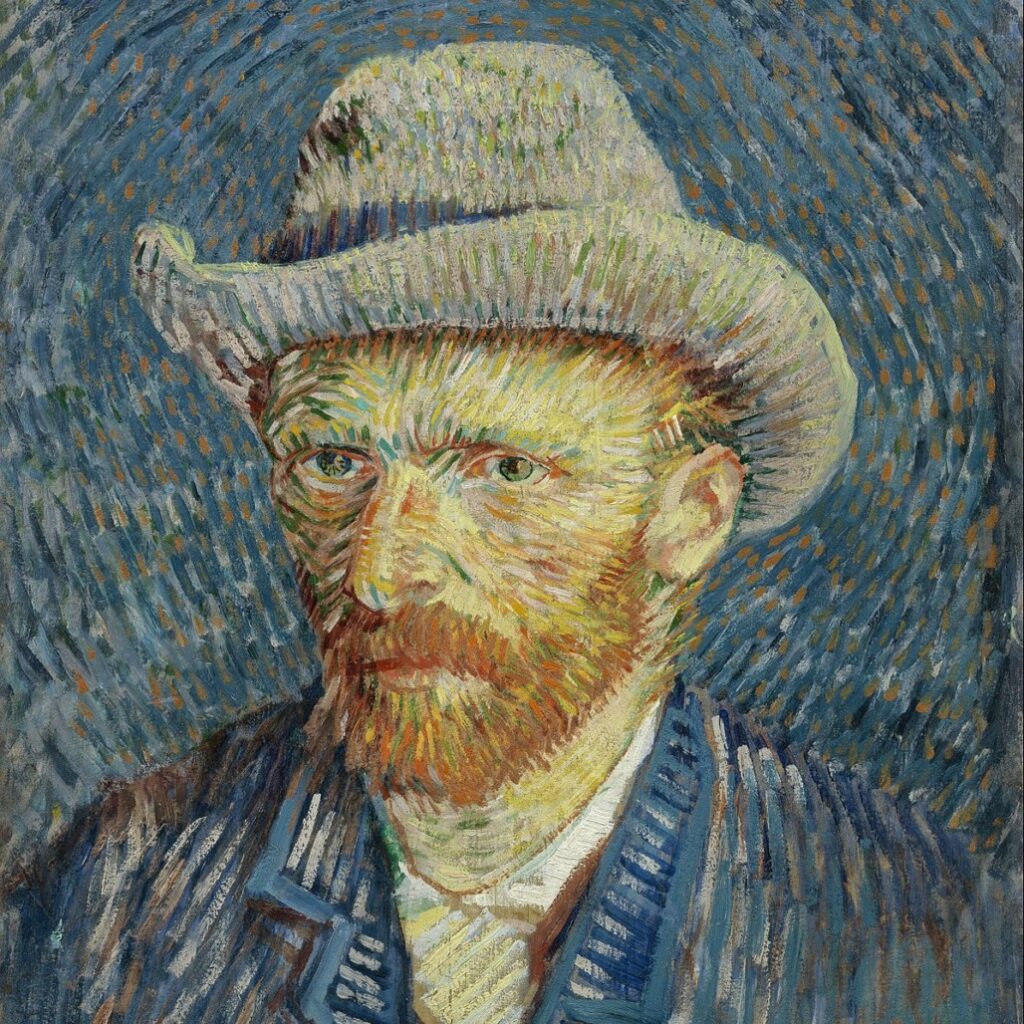

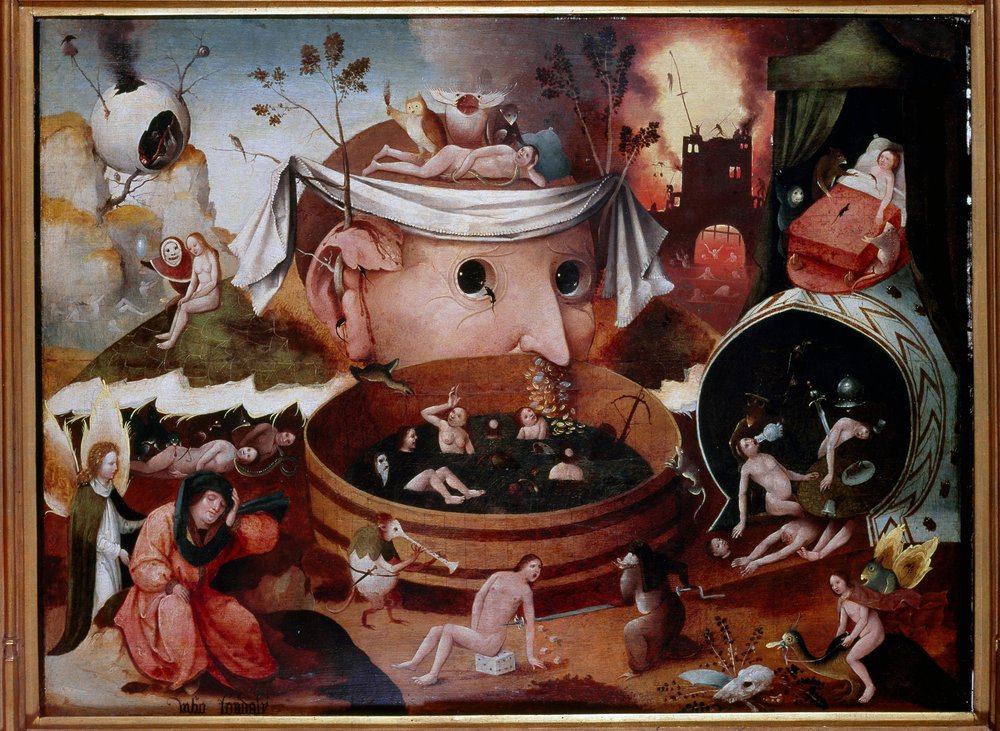

La follia può essere motore creativo. Lo scompenso può aprire spazi mentali inediti, rompere schemi, generare visioni. Non è la follia a produrre arte, ma spesso è da una ferita, da un eccesso, da una perdita di equilibrio che nasce l’atto creativo. Il surrealismo, il simbolismo, l’espressionismo astratto, sono stati campi fertili per questa dinamica. Pensiamo a Jackson Pollock, che nelle sue opere riversava gesti quasi catatonici, o a Louise Bourgeois, che sublimava traumi infantili in installazioni viscerali.

Numerosi artisti sono stati diagnosticati con disturbi psichiatrici: schizofrenia, disturbo bipolare, depressione, ansia cronica. Ma non è la patologia a generare l’arte: è piuttosto la capacità di trasformare il dolore in forma, il disagio in linguaggio. L’arte può diventare rifugio, trasfigurazione, persino cura.

Nel movimento dell’art brut (Jean Dubuffet), ad esempio, si valorizzano opere di pazienti psichiatrici privi di formazione accademica: un’arte libera, pura, che sfugge alle logiche del mercato e dell’estetica convenzionale.

Secondo alcune teorie psicodinamiche, la creatività è un meccanismo di difesa evoluto: trasforma la pulsione, la paura, il caos, in ordine simbolico. Per l’artista, creare non è un lusso, è sopravvivenza. Molti bambini esprimono traumi tramite il disegno. Analogamente, l’adulto-artista elabora il dolore psichico in forma visiva, narrativa, sonora. L’arte diventa un atto terapeutico, anche se non sempre guarente.

La neuroestetica, disciplina recente, studia cosa accade nel cervello quando osserviamo o creiamo opere d’arte. Alcuni studi hanno evidenziato che nei soggetti creativi si attivano in modo particolare le aree della corteccia prefrontale, legate all’associazione libera, alla flessibilità cognitiva e alla gestione dell’ambiguità.

Al contempo, alcuni tratti della “follia” – come la disorganizzazione del pensiero o la rottura degli schemi – sono presenti anche nelle menti iper-creative. Si parla allora di continuum, non di dicotomia: la creatività è una forma di divergenza mentale, non necessariamente patologica, ma eccentrica rispetto alla norma.

Nell’arte contemporanea la follia non è solo contenuto, ma linguaggio. Performances estreme (Marina Abramović, Gina Pane), arte relazionale, body art, installazioni immersive, tutto grida una verità dissonante.

L’artista non è più il pazzo romantico, ma un soggetto politico, critico, che mette a nudo la follia del mondo. L’arte stessa si fa disturbo cognitivo, gesto disturbante. Spesso, più che parlare della follia, l’arte è follia: è disobbedienza, è smascheramento.

Il confine è sottile, poroso, forse inesistente. Ma se esiste una linea, essa non separa: unisce. Unisce due vertigini, due abissi: quello della mente e quello della forma. L’arte non cura la follia, ma le dà voce. La follia non produce arte, ma a volte la rende urgente, necessaria, vera.

Nel silenzio urlante di un quadro, nel vuoto teatrale di una performance, nella scrittura sconnessa di un poeta, l’arte continua a dire l’indicibile. E in quell’indicibile ci siamo noi: fragili, tremanti, splendidi.